《基因指导蛋白质的合成》教学设计

一、教材分析

本节内容是在DNA复制的基础上的延伸和拓宽,需要学生在完全理解了DNA半保留复制之后,逐步过渡到遗传信息的转录,翻译,合成蛋白质的过程,从而实现遗传信息的传递过程。本次课程包含了转录和翻译两个重要的生物学过程,每一个过程当中都包含了复杂的概念,在教学的过程中要帮助学生将重要概念分解成小概念,依次帮助学生建立完善的知识体系。

二、教学目标

1.说出 DNA 和 RNA 的异同

2.概述遗传信息转录和翻译的过程

3.对比 DNA 复制、转录和翻译过程,提高学生归纳、分析问题的能力

4.通过转录和翻译过程中的探究性学习,激发学生投身科学的热情

三、教学重难点

教学重点:基因的转录和翻译过程

教学难点:基因的转录和翻译过程

四、微视频分析

教学环节 | 微视频 | 时长 | 内容 | 作用 |

概念引入 | ·《侏罗纪公园》影片片段截图 | 1分37秒 | 介绍科学家提取琥珀中蚊子吸取的恐龙血的DNA克隆出恐龙的故事。 | 通过影片吸引学生注意,引发学生的思考,蚊子中恐龙的血液真的可以克隆出恐龙吗?吸入体内的物质不会分解吗?从而激发学生探究的欲望,也逐步引出课题。 |

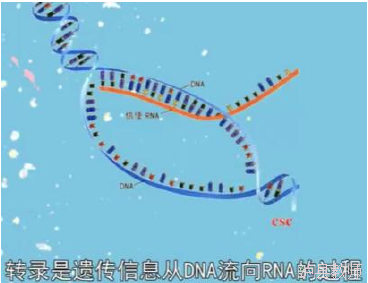

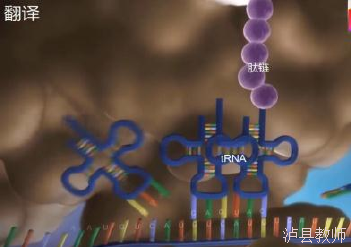

概念巩固 | ·转录过程视频截图

| 58秒

1分8秒

| 分别介绍了转录和翻译的全过程,包括转录的场所、酶、原料和意义,翻译所用到的原料,氨基酸的载体tRNA的结构和作用,密码子的构成以及翻译的三阶段等。 | 视频分别阐述了转录和翻译的整个过程,包含起始、延伸、终止三个阶段,对每个阶段进行了详细的解读,还对酶、tRNA、密码子等进行了详细的介绍和结构展示,实现了对基因表达过程的细小概念的拆分和解读,通过动态表达帮助学生更好地形成基因指导蛋白质的合成的概念。 |

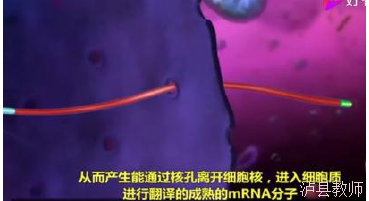

概念巩固 | ·基因的表达视频截图 | 1分49秒 | 视频中分解了转录和翻译的过程,展示了每个动态过程。 | 完成对概念的学习之后,及时展示转录和翻译的动态过程,巩固所学知识。 |

五、教学过程

环节一:设疑发文,概念引入

教师行为:

活动1:【播放《侏罗纪公园》片段】

影片中科学家从琥珀化石蚊子的体内血液中提取分离出恐龙的 DNA,以此来修补恐龙的DNA,最后克隆出恐龙。

活动二:提问

①影响中的科学家是如何让恐龙复活的?

②现实生活中是不是可以按照这种方式来实现生命的复活呢?

③如果可以必须要解决的问题有哪些?

教师引导学生生命的基础就在于基因,而整个生命活动的体现,生物体的构建就是将基因当中的遗传信息通过某种方式用蛋白质表达出来。由此逐步引出基因的表达这一概念,引出课题。

学生行为:

在观看微视频后,思考教师提出的问题,如何将利用DNA 实现生命的重现,并围绕这一问题展开相互讨论分析。

教学意图:通过影片提出探究的问题,引起悬念,明确探究目标,激发学生探究欲望。同时让学生感知科技力量带给世界的深刻影响,增强创新意识和想象力。

环节二:合作讨论,概念形成

教师行为:

活动1:明确DNA和RNA的区别

基因存在于细胞核中,而蛋白质的合成是在细胞质的核糖体上进行的,在细胞核的基因如何控制在细胞质中的蛋白质的合成昵?

教师指出:在DNA和蛋白质之间,有一种中间物质—RNA在其中充当信使,然后提问:RNA又是如何获得DNA上的信息的昵?学生分组讨论回答:

①DNA和RNA的区别;

②mRNA、tRNA、rRNA的结构和功能

所以DNA上的碱基排列顺序代表遗传信息,RNA就是通过转录的方式将遗传信息传递下来的,究竟是如何进行转录的昵?

转录指的是RNA在细胞核中,通过RNA聚合酶以DNA的一条链为模板合成的过程。

教师提出以下问题让学生思考:

①转录的场所在哪里?

②转录的模板、酶、原料是什么?

③转录的结果是什么?只能形成一条RNA吗?

④转录对于生命有怎样的意义?

学生行为:跟随教师的思路,思考教师提出的问题,并分组讨论回顾DNA和RNA的区别,强化基础知识,明确三种RNA的区别。

教学意图:通过学生的自主回顾复习,理解三种RNA的区别,形成A1概念。

活动2:播放转录视频

视频详细讲解转录的过程,主要包括三个过程:转录起始、延伸、终比。教师提问:通过转录的过程,遗传信息从DNA流向了RNA,转录后得到的仍然是碱基序列,而并非蛋白质,那么RNA又是怎样将遗传信息传递给蛋白质的呢?提出以下问题让学生思考:

①翻译的场所在哪里?

②碱基与氨基酸之间对应关系是怎样的?

③密码子、反密码子、tRNA之间有怎样的关系?

④翻译最后形成的产物是否具有生理活性?是否需要进一步的加工?

教学意图:根据视频中的内容,学生分享答案,教师点评分析学生的回答,并梳理转录的具体过程,帮助学生理解转录的条件、场所和意义,形成概念A2。通过视频的形象表达,让学生深入理解翻译的动态过程,通过学生的回答,教师帮助学生发现他们的知识漏洞,学生也在讨论、回答的过程中完善自己知识体系,及时填补自己的知识空缺,逐步形成A3概念。

活动3:播放翻译视频

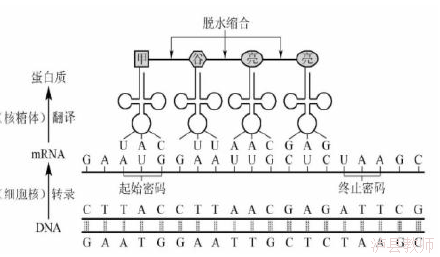

翻译过程在细胞质中的核糖体上进行,利用游离在细胞质中的各种氨基酸,以mRNA为模板合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质就是翻译过程,具体图像如下:

视频具体讲解翻译的过程,主要包括三个过程:翻译起始、延伸、终比三个过程。根据视频中的内容,学生分享答案,教师点评分析学生的回答,并梳理翻译的具体过程,帮助学生理解翻译的产物是多肤,还需要在内质网和高尔基体进一步加工才能形成具有生理活性的蛋白质。

教学意图:通过视频的形象讲角军,学生的分析讨论,他们会在脑海中逐步有了转录和翻译这两个过程,也能够逐步理解这两个概念当中的细枝末节,并能够理解遗传信息从DNA到RNA到蛋白质的过程,生命活动的体现就是通过这样的过程体现的形成A概念。

环节三:情境再现,概念巩固

活动1:播放基因表达全过程

通过视频具体讲解遗传信息传递的整个过程,包括遗传物质在细胞核转录之后如何运动到核糖体中进行翻译过程,看完视频之后,让学生相互考查,检测学生对知识的吸收情况。

教学意图:学生通过前面的学习只是学习了转录和翻译两个独立的过程,但是没有形成系统的过程,通过整个视频的讲解和小组的抽问检测来判断学生的知识吸收情况,并针对薄弱知道进行巩固加强。

环节四:关联体系,概念深化

活动1:总结遗传信息传递过程特点

教师行为:通过串联DNA复制过程、转录、翻译的具体过程,帮助学生理解整个动态过程,理解如何实现遗传信息从DNA到蛋白质的过程,另外引导学生构建出遗传信息的传递过程概念图。

学生行为:联系上节学过的知识点,再次强化基因表达的过程,理解这一动态过程。

教学意图:联系上节学过的内容,将知识串联起来,让学生在脑海中形成遗传信息传递的动态过程,有助于学生概念体系的建构。

教学反思

教学实践证明,微视频在高中生物教学中的应用,对学生的学业有积极影响,能够帮助学生理解生物学概念,提高教学效果,具体表现在以下两点:

一、创设问题情境,激发学生的兴趣,提高学生学习内动力

微视频是集声、图、字为一体的新型资源,短小精悍,直观生动。对于高中生而言,这种教学资源融入课堂,会让他们耳目一新。在案例中通过应用微视频,学生在学习的过程当中有了更加浓厚的兴趣,下课后和老师的交流也变多,作业的完成度和上课的积极度也有所提高。在实施微视频教学的过程中,学生体会到生命的神奇,也会觉得生物课不枯燥,激发了学生学习的兴趣,引发对下一次课的课堂期待,提高学生的学习内驱力,帮助学生进入学习状态,也就能够更好的理解相关的概念,学习效果也能够得到提高。

二、通过微视频讲解重难点概念,促进学生对知识的理解和掌握

高中生物学概念繁多,而概念又是学生学习其他知识的基础。对于教材当中的一些抽象微观的重难点概念,学生学习起来确实很费劲。笔者在对学生进行微视频的教学过程中,根据书上的内容和课程标准的要求,选择了适合的微视频,放到教学设计当中,以动态的形式将知识连贯的呈现出来。实践发现,微视频放入教学当中,学生的学习成绩对概念的吸收都有明显的提高。由此可以看出,微视频教学确实能够让学生对概念有更好的理解和掌握,也能够让学生形成更好的知识体系。

账号+密码登录

手机+密码登录

微信扫码登录

还没有账号?

立即注册