“生物的进化”单元教学整体框架的建构(论文)

张晋

摘要:本文分析了课程标准中生物进化这一模块的目标要求和概念系统,明确了本单元内部与外部之间的联系,结合描述性的学习目标,制定了论证式教学策略以培养相应核心素养,进而拟定了立足概念体系和教学目标的教学框架

关键词:生物的进化,单元教学,教学框架

一、描述层次为主要教学目标的内容要求

(一)描述地球上的现存物种丰富多样,它们来自共同祖先

包括以下三点:尝试通过化石记录、比较解剖学和胚胎学等事实;说明当今生物具有共同的祖先;尝试通过细胞生物学和分子生物学等知识,说明当今生物在新陈代谢、DNA 的结构与功能等方面具有许多共同特征

(二) 阐释适应是自然选择的结果

包括以下四点:举例说明种群内的可遗传变异将赋予某些个体在特定环境中的生存和繁殖优势;阐明具有优势性状的个体在种群中所占比例将会增加;说明自然选择导致生物更好地适应特定的生存环境;概述现代生物进化理论以自然选择学说为核心,为地球上的生命进化史提供了科学的解释

(三)阐述变异、选择和隔离可导致物种形成

包括以下三点:1.生物多样性为人类生存提供资源与适宜环境;2.阐明生物多样性包括物种多样性、遗传多样性以及生态系统多样性;3.举例说明人类生存和发展受益于生物多样性。

二、本单元内部及与其它单元之间联系

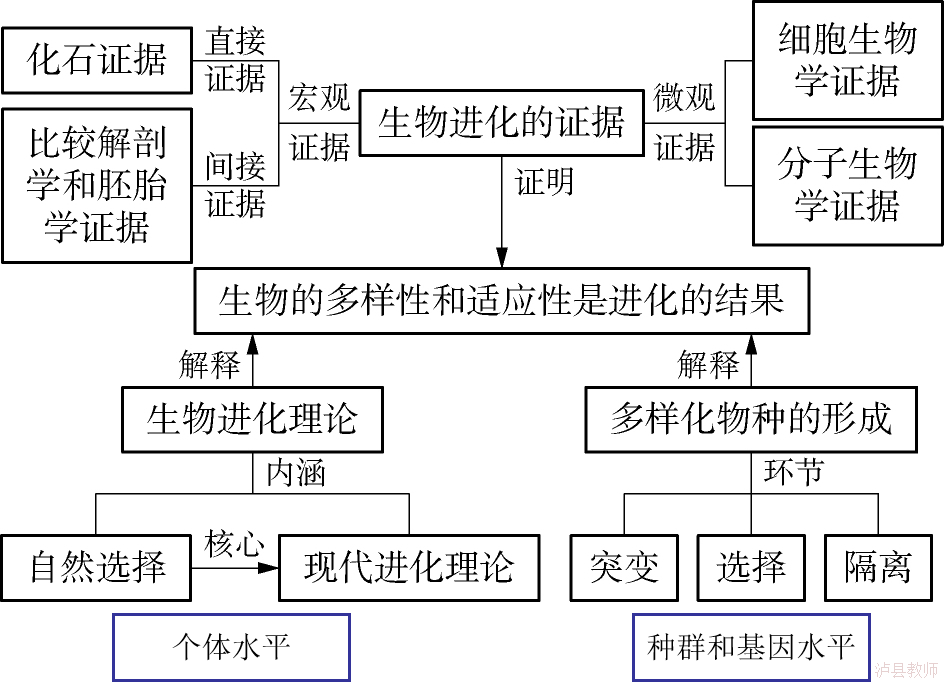

(一)单元内在联系(知识框架)

(二)本单元与其它单元之间的联系

主要有以下。1分子生物学作为进化学习的基础,分子生物学层面解释生物来自共同的祖先。2.遗传与变异作为进化学习的基础,基因的概念作为进化学习的基础,变异概念的把握也是理解“变异为进化提供原材料”的基础,通过遗传部分的学习,学生已经知道基因分离定律。由组合定律、基因突变、基因重组和染色体变异等,还知道基因与性状的关系。

3.生物进化的学习同时渗透生物与环境的关系,从一个侧面把握生态观

三、采用论证式教学达成素养培养的目标

以教师设计的问题为主导,引导学生基于教材提供的事实和证据,通过分析、比较、归纳、质疑和辩论等过程,并引导学生收集、整理和使用证据。进而形成生物有共同祖先的观点,认同生物是进化而来;第三节关于种群的概念,教师可以结合具体种群实例进行分析,让学生讨论:种群与种的区别;种群是生物进化的基本单位;研究生物进化不能立足个体的变化。

(一)创设教学情境

第一节教学利用教材“问题探讨”的情境,引出“人猿是否同祖”的话题;第三节教学可用张片展示一两种具有优美变异或者奇特变异的生物,如双色猫、黑色企鹅和白色虎,引导学生讨论:这种形状会不会传递给下一代,该生物是不是新物种?再接下用桦尺蛾体色话题为情境研究基因频率变化;第四节协同进化与生物多样性教学可以在课前呈现长距星兰图片,让学生猜测其传粉昆虫具有什么特点。

(二)注重科学思维的培养

其中第一节中注重推理过程,学生不仅要知道证据是什么,还要知道为什么、怎么样;第二节培养学生批判性思维,通过举例反驳用进废退和获得性遗传的观点,分析达尔文生物进化论的局限性,分析生物进化观点对人们思想观念的影响,用进化论的观点来评判社会现象和一些社会话题;第三节种群基因组成的变化与物种的形成要突出建模思维,尤其是关于哈代温伯格定律的模型构建及应用

(三)各概念指向多素养的培养

分析不同类型的证据,探讨地球上现存的丰富多样的物种是由共同祖先经长期进化形成的(素养 1、素养2、素养4);

基于可遗传的变异,以及变异可能带来的生存与繁殖优势等方面的实例,解释生物的适应是自然选择的结果(素养1、素养2);

从生命进化观的视角,分析人类活动对生物多样性的影响(素养1、素养2、素养4)。

(四)单元学习内部目标

①通过分析不同类型的证据,探讨地球上现存的丰富多样的物种是由共同祖先长期进化形成的(生命观念、科学思维、社会责任);

②阐明种群内某些可遗传变异将赋予个体在特定环境中的生存和繁殖优势,具有有利变异的个体所占比例将会增加,总结可遗传的有利变异和环境的定向选择是适应形成的必要条件(生命观念、科学思维);

③能够在新情境下运用自然选择学说的内容进行分析判断(科学思维);

④能够分析资料并阐明在自然选择的作用下,种群的基因频率会发生定向改变,导致生物朝着一定的方向不断进化,认同自然选择决定生物进化的方向(生命观念、科学思维);

⑤能够综合分析材料并灵活运用公式计算基因频率等(科学思维);

⑥能够解释生殖隔离产生的原因以及新物种的形成可以不经过地理隔离,总结隔离是物种形成的必要条件(生命观念、科学思维);

⑦能够解释自然界的各种生物和生态系统都是协同进化的结果,它们是作为一个整体不断发展的,人类也是生物进化的产物,人类的生存和发展始终受益于生物多样性(生命观念、科学思维、社会责任)。

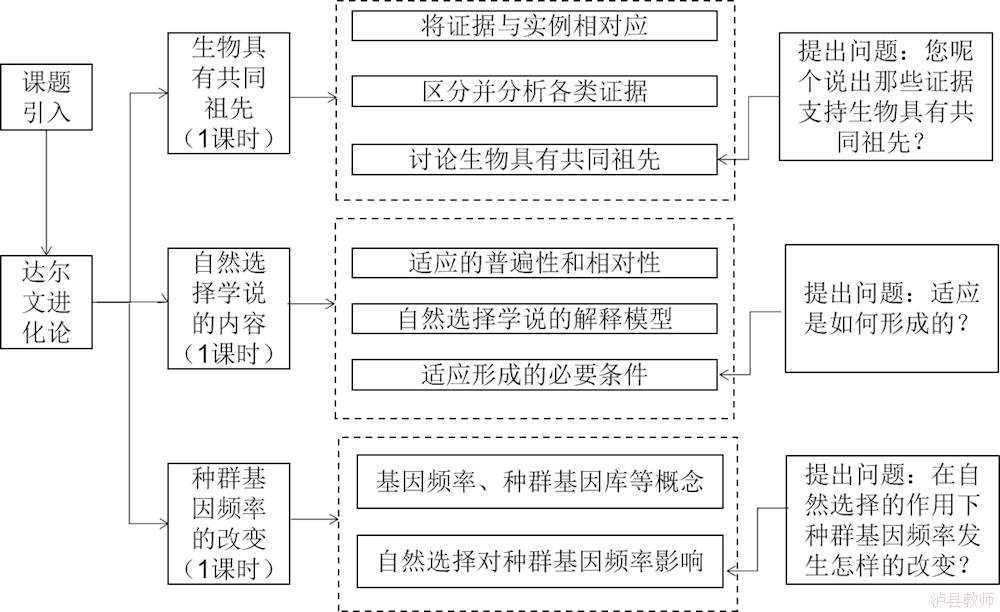

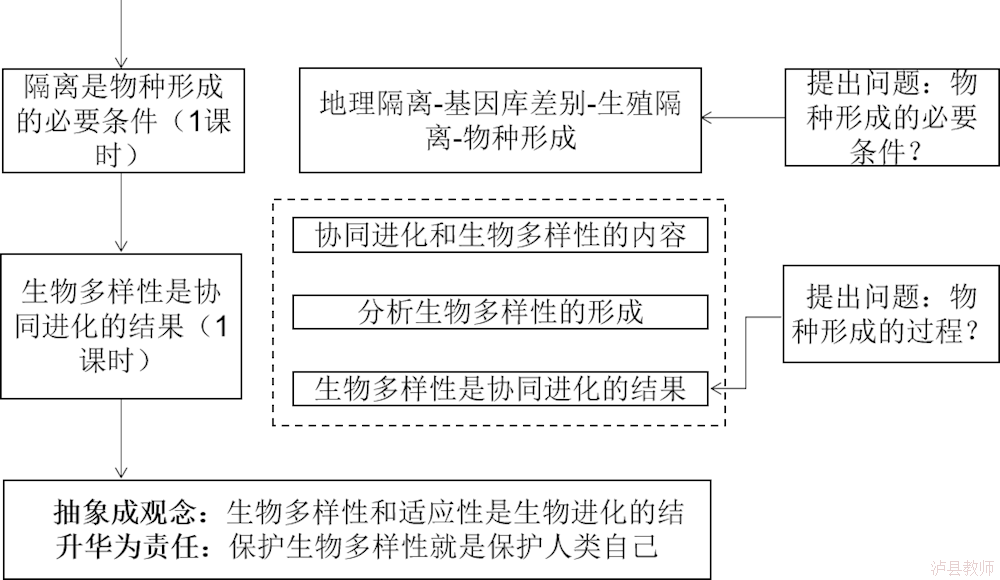

四、立足概念体系和教学目标的教学框架

以“生物的多样性和适应性是进化的结果”这一生物学大概念为基础,结合普通高中生物学课程标准(2017年版2020年修订)构建单元概念框架;以普通高中生物学核心素养为依据,结合学情分析制定单元教学目标;通过提炼关键问题:“生物的多样性和适应性是怎样形成的?”然后将关键问题分解成多个子问题,并分别制订任务、情境、学生活动以及学习评价,以促进大概念的建构和核心素养的达成。

在初中阶段,学生已经学习了生物进化的相关内容,初步了解生物进化的化石证据和达尔文自然选择学说的基本内涵,但对达尔文自然选择学说的深层含义与局限性了解较浅。教材中囊括了许多实例,如蝴蝶与昆虫的翅色、长颈鹿的长颈、蝗虫的交配和产卵、捕食者与被捕食者之间的斗争等,学生大都有感性的认识,有的学生甚至可能通过新媒体渠道或科普书籍,对以上现象和进化论的其他观点有更深层次的理解。在教学中,可鼓励这些学生积极发言,参与课堂讨论,为新课注入活力,促进学生间共同学习与课堂进度。通过高中教材遗传部分的学习,学生已经知道基因的分离定律、自由组合定律、基因突变、基因重组和染色体变异等,还知道基因与性状的关系,为本章内容的学习与深入理解提供了基础。

账号+密码登录

手机+密码登录

微信扫码登录

还没有账号?

立即注册