基于大单元大概念的教学设计案例

——《细胞膜的结构与功能》

一、相关名词解释

大概念:大概念指具体知识背后的更为本质、更为核心的思想或看法,它是对概念间关系的抽象表述,是对事物的性质、特征以及事物间的内在关系及规律的高度概括。如:物质的组成结构决定性质,是关于物质的组成、结构与性质之间关系的大概念,具有概括性、抽象性、普遍性和适用范围较大的特点。

学科大概念:指能反映学科的特质,居于学科的中心地位,具有较为广泛的适用性和解释力,具有超越课堂的持久价值和迁移价值的原理、思想和方法。分析和把握大概念,可以把握知识间的本质联系和纵横关系。

大单元教学:指以开展学生学科核心素养为追求,运用整体性和系统性思维对单元学习内容进行有逻辑联系地整合和组织,设计相应的情境任务,整合相关的学习资源,让学生在经历和完成学习任务的过程中习得知识和技能,并基于知识和技能的运用开展概念性理解,借助概念的迁移和协同思考开展解决现实问题能力的一种课程组织形式和实施方式。

二、大单元教学设计要求

大单元教学表达的是大学习的观念,把学习作为一种终身的能力和习惯去打造。大单元教学以大主题或大任务为中心,对学习内容进行分析,整合,重组,开发,形成具有明确主题、目标、任务、情境、活动、评价等要素的一个结构化的统筹规划和科学设计。每个单元教学目标必须全面充分表达总体目标的每一个维度,每个课时,每个任务,每个活动等是一个单元总体目标实现的组成局部,可能是总体目标每一个维度的落实,也可能只是其中一局部维度的落实,大单元教学要着眼于大。

三、案例设计背景分析

《细胞的基本结构》选自2019年人教版生物学必修1《分子与细胞》模块,

《细胞的基本结构》属于本模块大单元设计的第三部分“系统的结构”的内容。细胞中的蛋白质、核酸、糖类、脂质等各种化合物都有着非常重要的作用,但这些分子机械地混在一起时不能完成生命活动,只有当这些分子有序地结合在一起,形成细胞的各种结构,才能发挥这些分子在生命中的作用。细胞作为生命活动的基本单位,本模块后续内容中涉及的细胞代谢、增殖与分化、衰老与凋亡等生命活动,都是细胞各结构分工合作、协调配合的结果,因此,本章内容的学习将为后续章节的学习作好铺垫,打好基础。整个必修一模块按照细胞的物质组成-细胞的结构-细胞的功能进行大单元的划分和设计,在“细胞的基本结构”这一大单元教学中,每一个分课时、小单元也将按照物质组成-结构-功能这一主线来进行教学设计。

《细胞的基本结构》这一单元要落实课程标准中的次要概念“概括细胞由质膜包裹,质膜将细胞与其生活的环境分开,能控制物质进出,并参与细胞间的信息交流”、“阐明细胞内具有多个相对独立的结构,担负着物质运输、合成与分解、能量转换和信息传递等生命活动”、“阐明遗传信息主要储存在细胞核中”、“举例说明细胞各部分结构之间相互联系、协调一致、共同执行细胞的各项生命活动”,属于核心概念“细胞是生物体结构与生命活动的基本单位”下的重要概念“1.2细胞各部分结构既分工又合作、共同执行细胞的各项生命活动”。

基于以上分析,本文以《细胞的基本结构》大单元模块中的《细胞膜的结构与功能》为例,分享基于大单元大概念的教学设计。

四、教学设计案例

《细胞膜的结构与功能》

(一)教材分析

1.教材内容:

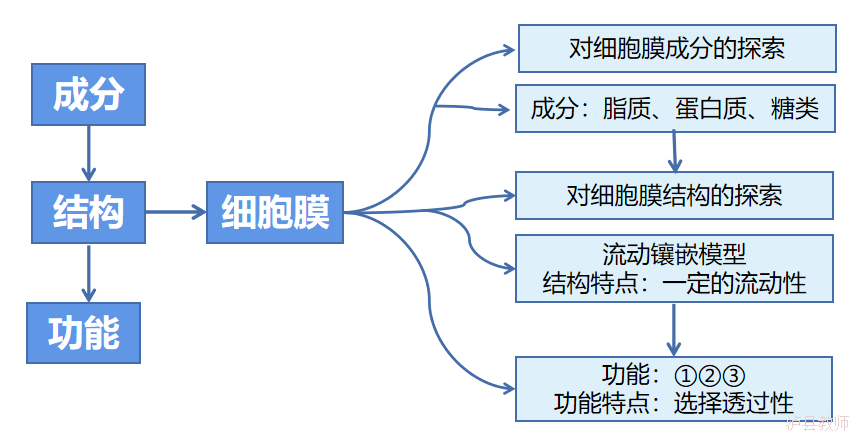

本节内容主要包括细胞膜的功能、对细胞膜的结构探索、流动镶嵌模型的基本内容三部分,在对细胞膜结构探索部分之前以“思考·讨论”的形式介绍了对细胞膜成分的探索历程,在最后小字部分,介绍了膜外表面的糖类分子的排列方式和作用。“练习与应用”中拓展应用以脂质体作为药物的运载体为情境,拓展学生对磷脂双分子层结构、特性、功能的理解。在课外制作部分布置了“利用废旧物品制作生物膜模型”的课外模型建构任务。

2.教材地位:

《细胞膜的结构与功能》选自人教版(2019年版)生物学必修一教材《分子与细胞》中第三章第1节。

第三章《细胞的基本结构》属于“系统(细胞)的物质基础和结构”大单元中的第二部分。细胞中的蛋白质、核酸、糖类、脂质等各种化合物都有着非常重要的作用,但这些分子机械地混在一起时不能完成生命活动,只有当这些分子有序地结合在一起,形成细胞的各种结构,才能发挥这些分子在生命中的作用。细胞作为生命活动的基本单位,本模块后续内容中涉及的细胞代谢、增殖与分化、衰老与凋亡等生命活动,都是细胞各结构分工合作、协调配合的结果,因此,本章内容的学习将为后续章节的学习作好铺垫,打好基础。从系统的角度出发,每个系统都有边界,细胞也不例外,细胞的边界就是细胞膜,所以第三章的第1节安排了《细胞膜的结构和功能》这一内容,从边界开始,为后续系统内部其他结构及结构间的分工合作作铺垫。

本节要落实课程标准中的次要概念“概括细胞由质膜包裹,质膜将细胞与其生活的环境分开,能控制物质进出,并参与细胞间的信息交流”,属于核心概念“细胞是生物体结构与生命活动的基本单位”下的重要概念“1.2细胞各部分结构既分工又合作、共同执行细胞的各项生命活动”。

本节的核心素养侧重点:生命观念-生命的系统观,结构与功能观;科学思维-细胞膜的成分探索、流动镶嵌模型探索的科学史,模型与建模;科学探究-提出假说;社会责任-人工合成的膜材料在疾病治疗中的应用,脂质体作为药物载体的应用分析,“利用废旧物品制作生物膜模型”中的节约资源、废物利用的环保理念等。

3.学情分析:

通过生物学必修一第一、二章的学习,学生对系统、细胞、构成细胞的物质等内容有一定的基础知识储备,也具备了一定的科学思维。但由于我校学生基础不是很好,学习习惯和思维正在慢慢培养和形成中,学习兴趣、学习态度和学习方法上还有很大提升空间,因此需要老师在教学中改进教学方法,激发学生的学习兴趣,教授学习方法,提高学习效果,也需要在前期教学中调整教学速度,兼顾教学过度与学生学习情况。

(二)教学目标:

1.通过了解原始细胞的起源,从系统与环境的角度,初步认识细胞膜作为系统边界的重要意义。

2.通过分析细胞膜组成成分的探索历程与细胞膜结构的建立历程,说出细胞膜结构的物质基础,概述流动镶嵌模型的主要内容。

3.通过分析细胞膜成分和结构的探索历程,认同科学理论的形成是一个科学精神、科学思维和技术手段结合下不断修正与完善的过程。

4.从系统与环境关系的角度,阐释细胞膜作为系统的边界所具有的功能。

(三)教学重难点:

1.教学重点:

(1)流动镶嵌模型的主要内容。

(2)细胞膜的功能。

2.教学难点:

(1)对细胞膜结构的探索历程。

(2)细胞膜的结构与其组成成分的内在联系。

(四)教学方法:教师问题引导与学生自主学习相结合,小组合作,模型建构等方法。

(五)教学准备:教学设计、教学课件、板书设计、视频,构建细胞膜模型的材料等。

(六)教学设计思路:

(七)教学实施的程序:

学习任务 | 教师活动 | 学生活动 | 设计意图 |

观看细胞起源的视频,建立物质-结构-功能的观念,导入新课 | 教师:细胞作为基本的生命系统,在第二章我们了解了组成细胞的物质基础,即组成细胞的元素和化合物,如果将细胞内含有的各种物质配齐,并按照它们在细胞中的比例放进一个试管中,是否就能构建出一个有生命的细胞呢?为什么? 播放视频《细胞的起源》,提问从生物大分子阶段到细胞阶段经历了什么过程?从生命物质到能完成生命活动的细胞的关键是什么?其中“界膜”起到了什么作用? 导入到本节课要学习的《第三章 构成细胞的结构》中的第1节《细胞膜的结构和功能》。 |

观看视频,获取信息,思考并回答:从生物大分子阶段到细胞阶段还经过了分子体系阶段。组成细胞的分子必须有序地组织成细胞的结构,才能成为一个基本的生命系统,从而发挥生命功能。“界膜”作为细胞膜的前身,将生命物质与无机环境分隔开,从而构建起一个独立的体系,才有了后来的细胞。 | 通过细胞起源的视频,建立起系统观、物质-结构-功能观,认同细胞膜作为系统边界,对细胞起源的重要性。 |

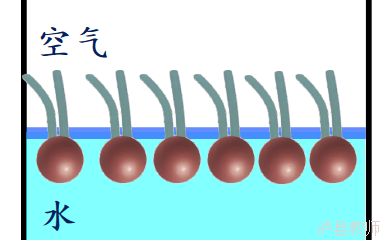

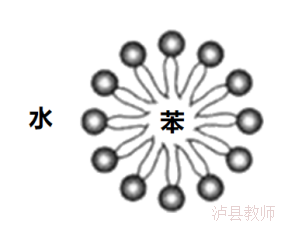

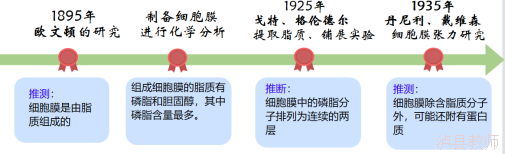

分析细胞膜成分的科学探索历程,思考并讨论问题,尝试模型建构,概述组成细胞膜的成分。 | 教师:细胞膜,也叫质膜,作为细胞这一系统的边界,要知道细胞膜的功能,就应当先了解细胞膜的成分组成及结构。请同学们阅读课本P.42“科学家对细胞膜成分的探索历程”内容,思考问题: 问题1:欧文顿实验得出“细胞膜是由脂质组成的”这一结论的依据是什么? 问题2:科学家得出“组成细胞膜的脂质有磷脂和胆固醇,其中磷脂含量最多”这一结论的依据是什么? 补充资料:细胞核与许多细胞器也有膜,在制备细胞膜时,这些膜会与细胞膜混在一起;在发育成熟过程中,哺乳动物红细胞的核逐渐退化,并从细胞中排出,为能携带氧的血红蛋白腾出空间。 问题3:结合以下资料,想一想为什么在多种研究材料中,哺乳动物的成熟红细胞是制备纯净细胞膜的最佳材料? 活动探究1:磷脂分子的结构特点:一端为亲水的头,两个脂肪酸一端为疏水的尾。 ①根据磷脂分子的结构推测,磷脂分子在空气-水界面如何排列? 教师:点评并展示磷脂分子在空气-水界面的排列示意图: ②磷脂分子在水-苯的混合溶剂中如何排列?

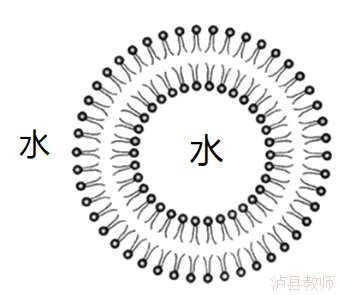

立体结构示意图: ③根据细胞结构及细胞生存的环境,细胞膜处于怎样的环境中?构成细胞膜的磷脂分子应如何排列呢? 教师:点评并展示细胞膜中磷脂分子排列示意图(排列为连续的两层):

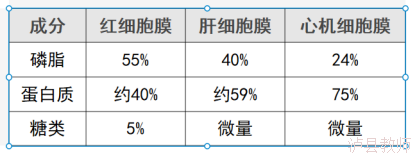

问题4:科学家得出“细胞膜中的磷脂分子必然排列为连续的两层”这一结论的依据是什么? 教师:1935年,英国学者丹尼利和戴维森通过细胞膜的张力,推测细胞膜除含脂质分子外,可能还附有蛋白质。 补充资料:科学家陆续测定了不同细胞的生物膜的化学组成(如下表):

教师:对细胞膜成分的探索历程,反映了“提出假说”这一科学方法的作用。 | 阅读课本科学家“对细胞膜成分的探索”历程,讨论回答老师提出的一系列问题:

回答问题1:根据实验现象“细胞膜对不同物质的通透性不一样:溶于脂质的物质,容易穿过细胞膜;不溶于脂质的物质,不容易穿过细胞膜”,依据化学“相似相溶”原理得出推论“细胞膜是由脂质组成的”。 回答问题2:利用哺乳动物的红细胞,通过一定的方法制备出纯净的细胞膜,进行化学分析,

回答问题3:哺乳动物的成熟红细胞中没有细胞核和众多细胞器。

小组合作探究:细胞膜内外侧均处于水环境中。利用磷脂分子模型,构建细胞膜中的磷脂分子的排列模型,并展示、交流和点评。

回答问题4:测得磷脂单层分子的面积恰为红细胞表面积的两倍。由此推测得出。

回答问题5:细胞膜主要由脂质和蛋白质组成,还有少量的糖类。 回答问题6:最初是通过对现象的推理分析。 | 结合科学史资料和相关问题,引导学生分析得出细胞膜的成分。帮助学生感知科学探究历程,培养科学思维,认识提出假说的科学方法,体会科学精神。

根据磷脂分子的结构特点,进行小组合作探究和模型建构,培养小组合作学习能力和模型构建能力。 |

分析细胞膜结构的科学探索历程,思考并讨论问题,进行模型建构,理解“流动镶嵌模型”的内容 | 教师:脂质和蛋白质等成分是如何组成细胞膜的呢?1959年,罗伯特森在电镜下看到细胞膜的“暗—亮—暗”三层结构,大胆提出了细胞膜模型的假说:细胞膜是“蛋白质—脂质—蛋白质”三层结构构成的静态结构。 问题1:联系生活,罗伯特森提出的静态膜结构模型不能解释细胞的哪些生命现象? 问题2:1970年,科学家人鼠细胞融合实验,得出了什么结论? 补充:此实验用到了“荧光标记技术”。

补充资料:科学家利用冰冻蚀刻电子显微法,发现蛋白质镶嵌、贯穿于磷脂双分子层中。 教师:在新的观察和实验证据的基础上,又有学者提出了一些关于细胞膜的分子结构模型。其中,1972年,辛格和尼科尔森提出的流动镶嵌模型为大多数人所接受。 活动探究2:我们已经知道细胞膜中的磷脂分子排列为连续的两层(即磷脂双分子层),结合以上资料,以及教材P.44-45流动镶嵌模型的基本内容,想一想蛋白质分子和糖类分子是如何存在于膜结构中的?并利用提供的材料将细胞膜的结构模型补充完整。

问题3:流动镶嵌模型指出,细胞膜不是静止不动的,而是具有流动性,体现在什么地方? | 阅读课本科学家对细胞膜结构的探索历程,讨论回答老师提出的一系列问题:

回答问题1:不能解释细胞的分裂、变形虫的变形运动、白细胞的吞噬作用等。 回答问题2:构成细胞膜的蛋白质是可以运动的,细胞膜具有一定的流动性。进一步否定罗伯特森的静态膜结构模型。

小组合作探究:根据细腻膜结构探索历程得出的结论,结合流动镶嵌模型的基本内容,利用蛋白质分子模型和糖类分子模型,将它们连接到构建好的磷脂双分子层结构模型中。

①磷脂双分子层是膜的基本支架; ②蛋白质分子有的镶磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的贯穿于整个磷脂双分子层。 ③细胞膜外表面的糖类分子,和蛋白质分子结合形成糖蛋白,或与脂质结合形成糖脂。 回答问题3:细胞膜的流动性主要体现在构成膜的磷脂分子可以侧向自由移动,膜中的蛋白质大多也可以运动。

| 结合科学探究过程和相关问题,引导学生理解“模型与建模”,概括“流动镶嵌模型”的主要内容,培养学生的科学思维和基本的科学探究能力。 |

通过实例分析、问题讨论,分析细胞膜的功能 | 引导思考:细胞膜作为系统的边界,具有什么样的功能呢?这些功能与细胞膜的组成成分和结构有什么样的联系? 问题1:结合《细胞的起源》视频内容,思考为什么说细胞膜是细胞的边界? 问题2:细胞与环境之间要进行物质交换吗?哪些物质可以进出细胞,哪些物质不能进出细胞?由此可以归纳出细胞膜具有怎样的功能和功能特点? 追问1:为什么SARS病毒、HIV病毒等对细胞有害的结构也可以侵入人体细胞呢? 追问2:在烹饪菠菜和红苋菜时可以明显看到细胞内的色素被释放出来,原因是什么?从这个角度出发,想一想我们可以用什么方法来鉴别列细胞和活细胞?(结合课本“问题探讨”资料进行分析)

问题3:手被针刺了一下,大脑皮层却产后了“痛”的感觉,这说明了什么? PPT展示并结合教材,总结细胞间信息交流的方式。

引导学生总结:细胞膜的功能。

| 根据老师举出的实例和提出的一系列问题,思考讨论并回答问题。

回答问题1:细胞膜将细胞与外界环境分隔开,保障了细胞内部环境的相对稳定。 回答问题2:细胞需要的营养物质可以进入细胞,不需要的物质不容易进入细胞;抗体、激素、代谢废物等物质要排出细胞,核酸等物质不能出细胞。体现了细胞膜具有控制物质进出的功能,具有选择透过性的功能特点。 讨论回答: 细胞膜控制物质进出的能力是相对的。 蔬菜在烹饪过程中细胞膜被破坏,丧失控制物质进出的功能,细胞内的色素被释放出来。由此我们可以用“染色排除法”来鉴别死细胞和活细胞。

回答问题3:细胞间能进行信息交流,细胞间的信息交流也与细胞膜有关。 理解并能够说出细胞膜的主要功能。 | 通过视频和生活实例,引导学生概括细胞膜作为系统边界所具有的主要功能,帮助学生认同“结构与功能相适应”的观念。 |

拓展资料分析应用 | 核心问题:了解了细胞膜的结构和功能,在实际生活中有什么应用 ? 拓展:阅读教材P.46拓展应用2“脂质体药物”的相关内容,并回答相关问题。 |

讨论回答问题,体会基础科学知识与解决现实问题之间的密切联系。 | 感受细胞膜在实际生活中的应用,培养社会责任意识。 |

生物膜模型制作 | 作业:利用废旧物品制作生物膜模型。 | 制作细胞膜模型,形成对生物膜分子组成和空间结构的形象认识。 | 锻炼动手能力,增加对模型与建模的理解;渗透废物利用的理念。 |

(八)教学板书设计:

3.1 细胞膜的结构与功能

(九)教学评价:

1.将学科核心素养渗透到教学过程之中,“教-学-评”一体设计。

2.用系列问题引导学生思维,促进素养发展和能力培养。

3.小组合作、模型建构,培养学生自主学习和模型构建的能力。

4.重难点突出,根据学生情况合理规划教与学的内容和流程。

5.结合大单元设计理念,按照“成分-结构-功能”的逻辑顺序构建细胞膜的结构。

6.板书设计方面可以体现课堂主要内容和知识之间的联系,书写布局可做优化。

7.学生参与度可以进一步增加,可以再多加入一些学生互评的环节。

8.可以适当优化教学中引入的情境,让情境贯穿教学过程。

账号+密码登录

手机+密码登录

微信扫码登录

还没有账号?

立即注册