《神经调节》课时练习

一、选择题

1.神经递质分为兴奋性神经递质和抑制性神经递质,去甲肾上腺素就是一种抑制性神经递质。下列说法正确的是( )

A.去甲肾上腺素由突触前膜进入突触间隙时,需要借助载体的运输

B.去甲肾上腺素能够被突触后膜上的受体识别,体现了细胞膜具有进行细胞间信息交流的功能

C.去甲肾上腺素能够长时间作用于突触后膜,使膜电位持续发生改变

D.去甲肾上腺素作用于突触后膜后,细胞膜对Na+的通透性增加,使Na+内流

2.为研究动物反射弧的结构和功能,研究人员利用脊蛙(剪除脑、保留脊髓的蛙)进行了实验。实验1:将浸有0.5%硫酸溶液的小纸片贴在脊蛙腹部的皮肤上,蛙出现搔扒反射;实验2:去除脊蛙腹部皮肤,重复实验1,蛙不出现搔扒反射;实验3:破坏脊蛙的脊髓,重复实验1,蛙不出现搔扒反射。关于本实验的叙述错误的是( )

A.剪除脑的目的是排除脑对脊髓的控制

B.在实验1的搔扒反射中兴奋的传导是单向的

C.实验2不出现搔扒反射的原因是效应器被破坏

D.本实验说明搔扒反射的神经中枢位于脊髓

3.为探究运动对海马脑区发育和学习记忆能力的影响,研究者将实验动物分为运动组和对照组,运动组每天进行适量的有氧运动(跑步/游泳)。数周后,研究人员发现运动组海马脑区发育水平比对照组提高了1.5倍,靠学习记忆找到特定目标的时间缩短了约40%。根据该研究结果可得出( )

A.有氧运动不利于海马脑区的发育

B.规律且适量的运动促进学习记忆

C.有氧运动会减少神经元间的联系

D.不运动利于海马脑区神经元兴奋

4.某些神经元分泌的肾上腺素可以作用于突触后膜,引起突触后神经元兴奋;也可以作用于突触前膜,抑制肾上腺素的继续分泌。多数肾上腺素最终又被突触前膜摄取,并贮存在突触小泡中,实现重复利用。下列叙述正确的是( )

A.神经元分泌的肾上腺素弥散到体液中,随血液流到全身传递信息

B.肾上腺素作用于突触后膜促进Na+通过主动运输的方式进入神经细胞

C.神经元分泌的肾上腺素发挥作用后立即被分解以防止其持续起作用

D.肾上腺素作用于突触前膜抑制神经元继续分泌肾上腺素属于负反馈调节

5.关于神经细胞生物电现象的叙述,正确的是( )

A.神经纤维受到刺激时膜外侧电流方向与兴奋传导方向相同,膜内则相反

B.将离体的神经纤维置于适宜浓度的生理盐溶液中,适当增加溶液的KCl浓度,其静息电位的绝对值增大

C.将离体的神经纤维置于适宜浓度的生理盐溶液中,适当增加溶液的NaCl浓度,其动作电位的峰值增大

D.神经纤维膜上动作电位的峰值会随刺激强度的增大而增大,随传导距离的增大而减小

6.分布有乙酰胆碱受体的神经元称为胆碱能敏感神经元,它普遍存在于神经系统中,参与学习与记忆等调节活动。乙酰胆碱酯酶催化乙酰胆碱的分解,药物阿托品能阻断乙酰胆碱与胆碱能敏感神经元的相应受体结合。下列说法错误的是( )

A.乙酰胆碱分泌量和受体数量改变会影响胆碱能敏感神经元发挥作用

B.使用乙酰胆碱酯酶抑制剂可抑制胆碱能敏感神经元受体发挥作用

C.胆碱能敏感神经元的数量改变会影响学习与记忆等调节活动

D.注射阿托品可影响胆碱能敏感神经元所引起的生理效应

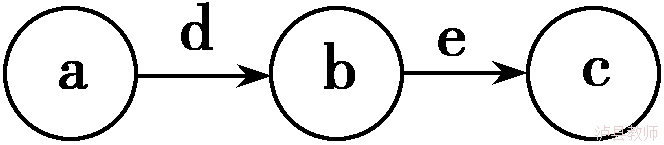

A.如果该图表示反射弧,则当e被切断时,刺激a,机体仍然能够完成反射

B.如果该图表示细胞内遗传信息的传递过程,则d过程只会发生于细胞核中

C.如果该图表示兴奋在细胞间的传递过程,d、e为同一种物质,则a为上一个神经元的突触小体的膜、b为突触间隙、c为下一个神经元的胞体膜或树突膜

D.如果该图表示激素分泌的调节过程,则a为下丘脑、b为垂体、c为胰岛A细胞

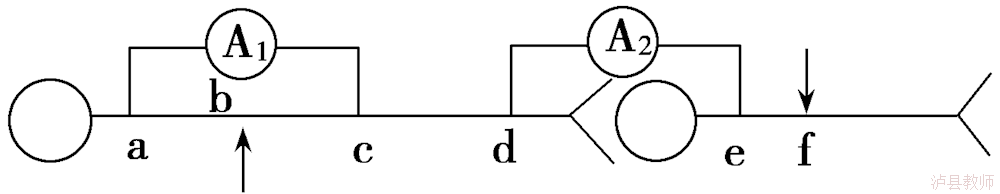

8.如图为神经元结构模式图,电流计A1和A2的两极a、c、d、e分别接在神经纤维外膜上,在b、f两点给予适宜强度的刺激,则电流计指针的偏转情况为( )

(○代表神经元细胞体,<代表神经末梢,且ab=bc、ac=de)

A.刺激b点与f点时,A1、A2各偏转两次,且方向相反

B.刺激b点时,A1偏转两次,A2偏转一次;刺激f点时,A1不偏转,A2偏转一次

C.刺激b点时,A1不偏转,A2偏转一次;刺激f点时,A1不偏转,A2偏转一次

D.刺激b点时,A1不偏转,A2偏转两次;刺激f点时,A1不偏转,A2偏转一次

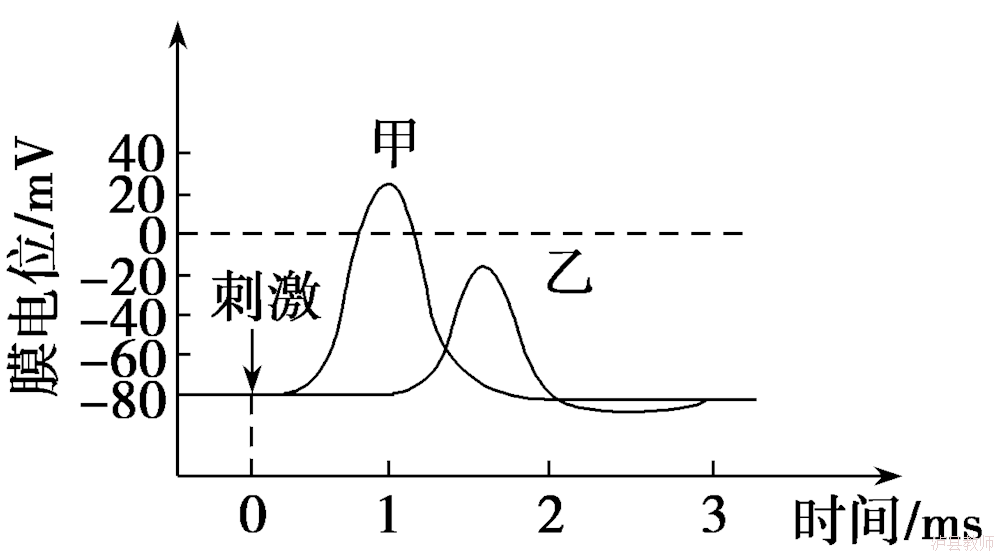

9.细胞外液中K+浓度会影响神经纤维静息电位的大小,细胞外液中Na+浓度会影响受刺激神经膜电位的变化幅度和速率。分别给予两组枪乌贼离体神经纤维相同的适宜刺激,分别测量、记录枪乌贼离体神经纤维的电位变化结果(如图所示),依据结果推测神经纤维所处的环境可能是( )

A.甲在高Na+海水中,乙在高K+海水中

B.甲在高Na+海水中,乙在低K+海水中

C.甲在正常海水中,乙在低Na+海水中

D.甲在正常海水中,乙在低K+海水中

二、非选择题

10.阿尔茨海默病是一种神经退行性疾病,科研人员为了探究发病机理和治疗方案,进行了如下研究。

(1)研究发现,患者脑部的神经元数量及神经元之间的________(填结构名称)明显减少。进一步研究证实这是由神经元________(填“胞体”“树突”或“轴突”)内的核糖体上合成的β淀粉样蛋白(Aβ)异常积累而引发细胞损伤导致的。科研人员推断这种异常积累可能与________(填“合成”或“降解”)Aβ的酶C表达量下降有关。

(2)科研人员提取正常人和患者的神经元DNA,对酶C基因进行测序,测序结果完全一致,说明酶C基因表达量的改变不是________导致的。

(3)依据上述结果,研究人员推测,患者神经元内的RNA聚合酶与酶C基因启动子结合受影响,进而影响了酶C基因的________。

11.为研究神经干的兴奋传导和神经—肌肉突触的兴奋传递,将蛙的脑和脊髓损毁,然后剥制坐骨神经—腓肠肌标本,如图所示。实验过程中需要经常在标本上滴加任氏液(成分见表),以保持标本活性。请回答下列问题:

任氏液成分(g/L)

成分 | 含量 |

NaCl | 6.5 |

KCl | 0.14 |

CaCl2 | 0.12 |

NaHCO3 | 0.2 |

NaH2PO4 | 0.01 |

葡萄糖 | 2.0 |

(1)任氏液中维持酸碱平衡的成分有_______________________,

其Na+/K+比与体液中________的Na+/K+比接近。

(2)任氏液中葡萄糖的主要作用是提供能量,若将其浓度提高到15%,标本活性会显著降低,主要是因为________________________。

(3)反射弧五个组成部分中,该标本仍然发挥功能的部分有________。

(4)刺激坐骨神经,引起腓肠肌收缩,突触前膜发生的变化有________________、________________。

(5)神经—肌肉突触易受化学因素影响,毒扁豆碱可使乙酰胆碱酯酶失去活性;肉毒杆菌毒素可阻断乙酰胆碱释放;箭毒可与乙酰胆碱受体强力结合,却不能使阳离子通道开放。上述物质中可导致肌肉松弛的有________________。

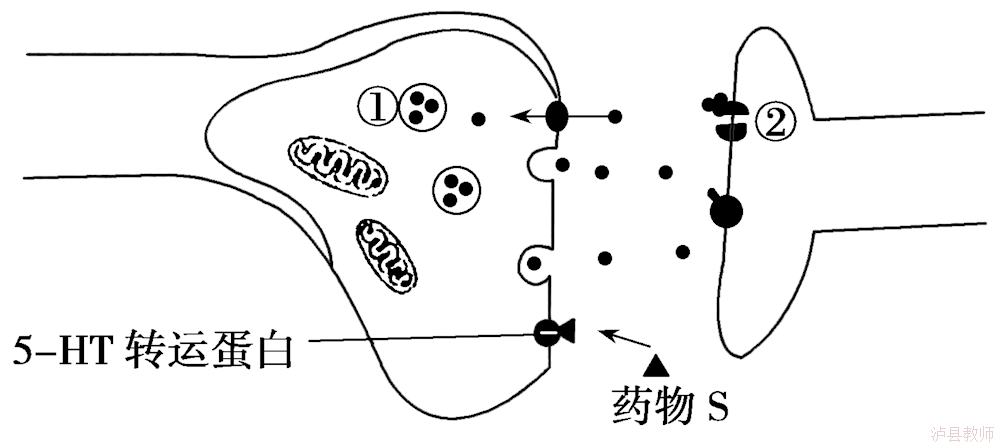

12.(2021·河南郑州检测)研究证实,抑郁症的发生与神经细胞间5羟色胺(5HT)等物质的含量降低有关,5羟色胺是一种有助于使我们心情愉快的神经递质。如图为药物S治疗抑郁症原理示意图。

(1)若①中物质为5羟色胺,则其释放方式为________,与②结合后引发后膜的________。

(2)5羟色胺发挥作用后被重吸收至突触小体或被氧化酶氧化,某人患抑郁症,使用药物S进行治疗,据图分析药物S的作用原理是_______________。

(3)除使用药物S治疗外,根据试题中提供的有关信息,请再写出一种治疗抑郁症的思路:________________________________________________。

(4)某人服用抗抑郁药物后出现了皮疹、呼吸困难等过敏反应,这种过敏反应是________机体再次接受相同抗原时所发生的________或功能紊乱。

13.科研人员利用秀丽隐杆线虫研究癫痫抽搐发生的机理。请回答:

(1)当兴奋传到秀丽隐杆线虫________神经元的轴突末梢时,突触小泡与________融合,释放乙酰胆碱(兴奋性神经递质),使肌细胞膜的电位变为________,从而引起肌细胞收缩。若肌细胞持续重复收缩,则出现类似于人类癫痫抽搐的表现。

(2)秀丽隐杆线虫的A基因控制合成乙酰胆碱受体。科研人员利用A基因和Z基因突变体进行实验,得到如图所示结果。据图分析,A基因突变导致肌细胞________________,说明A基因突变导致信息传递功能________ (填“增强”或“减弱”)。由________组实验结果分析,Z基因的功能是抑制抽搐的发生。

(3)为进一步探究Z基因的功能,科研人员进行了如表所示实验。

组别 | 对野生型秀丽 隐杆线虫的处理 | 突触数 目相对值 | |

敲除Z基因 | 转入Z基因 | ||

Ⅰ组 | - | - | 25.1 |

Ⅱ组 | + | - | 34.3 |

Ⅲ组 | + | + | 24.9 |

注:“+”表示处理,“-”表示未处理。

①实验结果说明Z基因_________________________________________。

②据此分析,图中第4组抽搐次数明显高于第2组的原因是__________________________________________________________________。

参考答案

一、选择题

1-5 BCBDC 6-10 BCDC

10、(1)突触 胞体 降解 (2)基因突变 (3)转录

11、(1)NaHCO3、NaH2PO4 细胞外液(组织液)

(2)细胞失水 (3)传出神经、效应器 (4)产生动作电位 突触小泡释放乙酰胆碱(神经递质) (5)肉毒杆菌毒素、箭毒

12、(1)胞吐 电位变化 (2)药物S与5羟色胺转运蛋白结合,抑制5羟色胺被突触前膜重新吸收,增加突触间隙中5羟色胺含量 (3)通过药物抑制突触间隙中(5羟色胺)氧化酶活性,增加5羟色胺浓度 (4)已(产生)免疫 组织损伤

13、(1)传出 突触前膜 外负内正 (2)持续重复收缩 增强 2、4、5 (3)①能够抑制(神经—肌肉)突触的形成 ②Z基因突变后,突触数目增加,使突变的A基因控制的信息传递功能增强,抽搐次数增加

账号+密码登录

手机+密码登录

微信扫码登录

还没有账号?

立即注册